7月5日,由西华大学、四川省社会科学学术期刊协会联合主办,西华大学学术期刊部、四川学术成果分析与应用研究中心、西华大学研究生院承办的第二届“AI赋能社科研究与评价天府论坛”在四川成都西华大学成功举办。论坛旨在通过深入交流,推进AI赋能哲学社会科学的理论创新与实践应用,促进跨学科交叉融合,助力中国特色哲学社会科学“三大体系”建设,推动哲学社会科学高质量发展。

会议现场

本次论坛汇集了来自南京大学、中国人民大学、中山大学、四川大学、电子科技大学、西南财经大学、中国科学院、四川省社会科学院等20余所高校、科研院所的130余名专家学者。另有从80余名征文作者中遴选出的10名作者代表,以及西华大学的70余名研究生参加了本次论坛。21位专家学者跨界联动,从多学科视角围绕“AI赋能哲学社会科学:研究创新・传播变革・评价重构”主题深入分享研究成果;10位征文作者也围绕相关议题进行了交流探讨。

论坛开幕式由副校长邵永波主持。党委常委、副校长王永杰,四川省社会科学学术期刊协会会长何一民分别致辞。

副校长邵永波主持论坛开幕式

党委常委、副校长王永杰致辞

四川省社会科学学术期刊协会会长何一民致辞

大会报告第一阶段由西华大学学术期刊部主任邓英主持。

南京大学苏新宁教授从AI赋能期刊智能关联、文稿与刊物精准匹配、公众在线评议等创新应用在拓展平台功能边界方面的实践出发,围绕AI赋能预印本平台建设及功能扩展这一前沿议题进行了系统分析。

中国人民大学周晓英教授围绕数智时代非物质文化遗产研究的创新命题,就AI赋能非遗研究的主要方式、精准破解非遗保护传承中的难点问题、对非遗研究范式的革新作用等内容展开了深度探讨。

中山大学教授、山东理工大学特聘教授曹树金从理性对待、分步实施、综合运用等方面就如何利用生成式人工智能辅助社科研究与论文写作的“人智协作”模式进行了探讨。

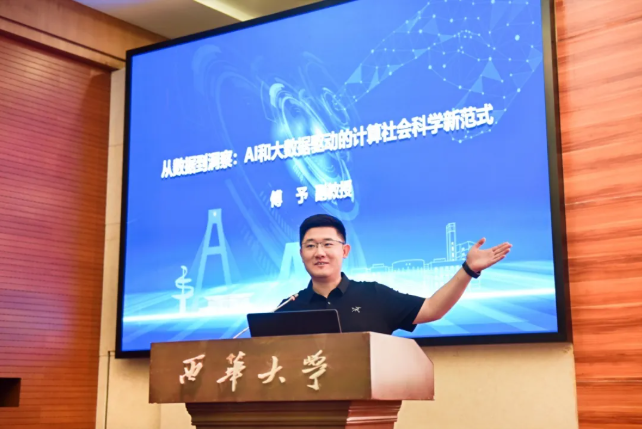

中国人民大学书报资料中心副主任傅予从计算社会科学的发展、范式转变、数据分析方法、数据分析引擎及其转变、未来发展等方面探讨了AI与大数据驱动的计算社会科学新范式。

大会报告第二阶段由西华大学图书馆馆长、四川学术成果分析与应用研究中心副主任彭国莉主持。

电子科技大学吴满意教授围绕人工智能时代思想政治教育理论创新展开讨论,聚焦变与不变的核心议题,探讨了矛盾关系、动力机制、场域差异、结构优化等内容指向,以及对技术反噬等问题的价值反思。

西南民族大学周洪波教授从技术与法律的双重视角,提出包含“排除偏见”“全程参与”“程序保障”“有效问责”四项基础性要素的刑事司法技术性正当程序理论。

四川大学王竹教授讨论了AI赋能法律学术翻译的法律表达严谨性(信)、翻译结果准确性(达)和学术研究能力性(雅)三大导向,并展示了应用场景及其实践。

分论坛一由《四川大学学报(哲学社会科学版)》常务副主编周维东主持。

聚焦“AI赋能社科学术研究”主题,四川大学法学院教授徐继敏,西南财经大学工商管理学院教授徐亮,四川大学公共管理学院教授袁莉、李桂华、杨峰,电子科技大学马克思主义学院副教授张冲,西华大学文学与新闻传播学院副教授陈睿分别作了以《生成式人工智能技术运用与宪法规范的发展》《人工智能赋能“三农”实践——保险加期货的研究与实践》《AI赋能社会科学研究的“双刃剑”效应:机遇与挑战》《AI赋能与赋能AI:社会科学研究的价值跃迁》《AI时代的公共图书馆数字包容内涵研究——基于<互联网宣言>的解读》《AI如何赋能社会科学的实证研究》《生成式人工智能在社会科学研究中的应用》为题的报告。

分论坛(一)

分论坛二由四川省社会科学学术期刊协会秘书长王珏主持。

聚焦“AI赋能社科评价与传播”主题,《经济体制改革》主编廖祖君、绍兴文理学院教授吴宗大、中国科学院文献情报中心研究员顾立平、中国科学院成都文献情报中心研究员陈云伟、《现代远程教育研究》主编谭明杰、西南财经大学教授吕朝凤、《西华大学学报(哲学社会科学版)》副编审刘书亮分别以《期刊视角下生成式AI时代学术生态的变革性重塑及前瞻性应对》《基于人工智能的学科交叉探索》《从<机械复制时代的艺术作品>探索生成式人工智能的影响》《AI赋能的科技评价方法与实践》《AIGC时代学术出版伦理风险与规范——兼谈GenAI辅助研究》《AI赋能国家社科基金申报:应用场景与方法论创新》《AI辅助学术期刊选题策划的角色边界与效能优化》为题作了报告。

分论坛(二)

分论坛三为“征文论坛”,由江苏省高校数据工程与知识服务重点实验室教授蒋勋主持,《四川师范大学学报(社会科学版)》主编唐普点评。

来自湘潭大学、四川农业大学、西南民族大学、重庆师范大学以及西华大学的10名征文作者代表围绕议题进行了交流发言,点评嘉宾进行了精彩点评。

分论坛(三)

苏新宁教授在闭幕式上总结指出,本次论坛延续并发展了首届论坛的良好学术影响力,其持续举办对助推哲学社会科学研究与评价的创新性发展、助力中国特色哲学社会科学“三大体系”构建具有重要意义。

川公网安备 51010602000503号

川公网安备 51010602000503号