近日,理学院王周玉教授联合南京大学王乐勇教授基于柠檬酸衍生碳点及其在分析检测、光-热-电转换及细胞成像领域取得一系列进展,相关研究成果发表在国际学术期刊。

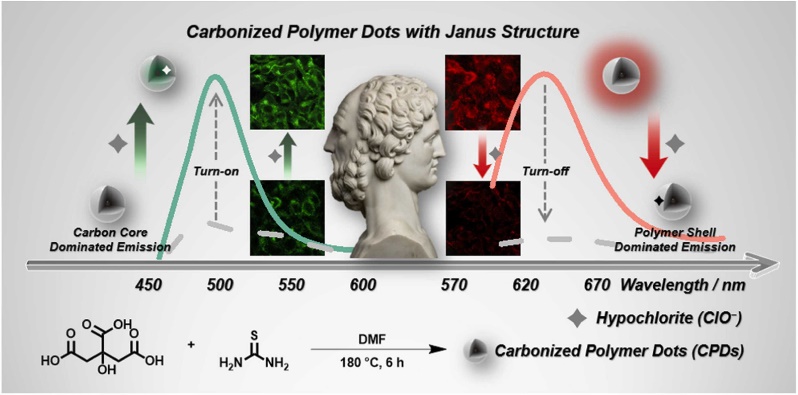

第一项工作发表在Sensor Actuat.B-Chem。第一作者为西华大学硕士研究生廖成霜,共同第一作者是西华大学硕士毕业毕业生,目前正在南京大学攻读博士学位的单飞狮。该工作合理设计并构筑了绿/红双发射碳化聚合物点(CPDs),并巧妙利用CPDs固有Janus结构发光机制的差异,将其开发为次氯酸根(ClO−)的特异性自比率型荧光传感器。进一步利用CPDs的低毒性和高水溶性,在细胞中成功地实现了外源性和内源性ClO−传感,为构建自比率型荧光传感器提供了独特的CPDs视角。

图1. 具有Janus结构的CPDs的ClO−传感示意图。强烈猝灭其壳层主导的红色发射(右),同时在与ClO−相互作用后增强核主导的绿色发射(左),可构建为自比率型纳米传感器。

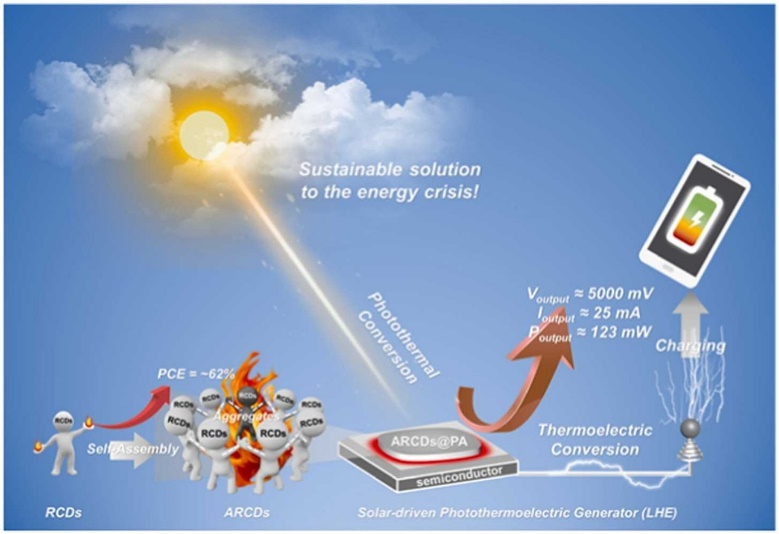

第二项工作发表在Nano Energy。第一作者是单飞狮,共同第一作者是西华大学硕士研究生严丽和南京大学从事博士后研究的魏志弘博士。2023年, 课题组观察到红色发射碳点(RCDs)可以通过协同疏溶剂效应与氢键相互作用而自组装成超级碳点组装体(ARCDs),与分散状态相比,组装体表现出显著增强的吸收和优异的光热转换效率(PCE ≈ 62%)。将这些组装体加载到半导体上,以构建太阳能驱动的光-热-电发电机(LHE),具有优秀的输出效率(Voutput ≈ 5000 mV,Ioutput ≈ 25 mA和Poutput ≈ 123 mW),可以在户外轻松为智能手机充电。这项工作为CDs组装体的构建提供了超分子化学视角,并提出了一种实现连续光-热-电能量转移的可持续方法。

图2. 在RCDs聚集后,PCE显著提高。通过将ARCDs与PA混合,将它们加载到半导体上而构建的LHE的集成光热和热电转换,最终实现了户外智能手机充电。

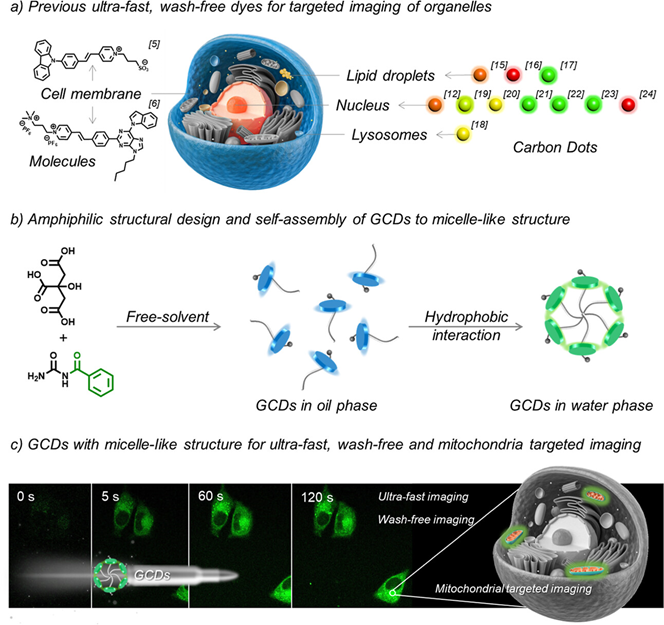

第三项工作发表在ACS Nano。本工作制备了具有独特两亲性结构的绿色发光CDs(GCDs)。GCDs在疏水相互作用的驱动下形成类胶束结构,产生与低极性溶剂中的蓝色发射相反的长波长发射。它们还同时激活多种内吞模式的协同作用,实现超快(<5 s)和免洗成像。GCDs还可以有效地靶向正常细胞和癌细胞中的线粒体。这项工作推测了两亲性CDs的组装机制,同时为具有免洗、超快跟踪的线粒体靶向纳米结构建立了潜在的设计原则。

图3.(a)用于细胞器靶向成像的超快、免洗染料;(b)GCDs的两亲性结构设计和自组装成类胶束结构;(c) 具有类胶束结构的GCDs,用于超快、免洗和线粒体靶向成像。

以上基于柠檬酸衍生碳点工作, 将会为生物分子检测和成像、能源化学、以及靶向诊疗领域研究工作打下良好的基础.

通讯作者简介:

王周玉,西华大学理学院化学学科教授,理学院院长,硕士生导师。小分子靶向诊疗药物四川省工程研究中心主任,四川省科技厅创新研究群体负责人,第九届四川省化学化工学会常务理事,第六届四川省科技青年联合会常务理事等。主要研究方向为功能活性小分子的创制、连续流微反应、碳纳米材料等。近几年主持或主研国家自然科学基金、四川省科技厅等项目20余项。发表相关论文90余篇,申请专利40余项。

王乐勇,南京大学有机化学和材料学科教授,博士生导师,西华大学兼职教授,介观化学教育部重点实验室副主任,生命分析全国重点实验室教授。王乐勇研究小组在超分子自组装及超分子智能材料方面取得一系列创新性成果,在国际学术期刊发表学术论文260余篇(H index: 63);主编中文书籍1部, 英文专著2部,专著6章。王乐勇课题组是国际上在超分子科学领域活跃的研究小组之一。

川公网安备 51010602000503号

川公网安备 51010602000503号