近日,食品与生物工程学院食品科学团队陈佳新老师等人在期刊《Food Chemistry》(IF:9.8)发表题为“Underlying mechanism of sucrose esters on myofibrillar protein O/W emulsion gel behaviour under different ionic strengths: Focus on emulsion characterisation, protein structural changes and molecular interactions”的论文。西华大学硕士研究生李翔为论文第一作者,西华大学陈佳新老师为论文通讯作者,西华大学为第一完成单位。

论文截图

研究背景:

乳化肉制品的制作过程需对肉、脂肪和水进行高速粉碎,最终形成均一混合物。肌原纤维蛋白(MPs)占肌肉总蛋白含量的50%–60%,其双亲性结构可实现脂质稳定:疏水域与脂肪滴结合,而亲水域则与水相发生相互作用。加热前,肌原纤维蛋白溶解于盐溶液(通常为0.47–0.68mol/L 氯化钠溶液)中,为脂质分散创造条件;加热过程中,肌原纤维蛋白发生热变性,原本埋藏的疏水残基暴露,通过二硫键形成和疏水相互作用促进分子间交联,最终形成水包油(O/W)型乳化凝胶网络,实现脂肪球的固定。

在乳化肉制品制备过程中添加低分子量(LMW)表面活性剂,可与肌原纤维蛋白产生协同作用,辅助其乳化脂质滴。脂肪球的包裹或固定主要通过两种方式实现:一是由油水界面吸附蛋白形成的粘弹性界面凝胶网络进行包裹;二是通过凝胶基质实现物理截留。低分子量表面活性剂与蛋白在油水界面的相互作用,会改变脂肪球的填充类型,并影响其与凝胶基质的相互作用。研究表明,在稳定的乳清蛋白乳化体系中,热诱导凝胶化过程会使脂肪球表面包裹蛋白,形成具有“活性填充颗粒”功能的结构,进而提升凝胶的粘弹性;相反,若在加热前添加过量非离子表面活性剂,脂肪球的功能会转变为“惰性(未结合)填充颗粒”,导致凝胶网络的结构完整性受损。尽管目前已有研究关注这类脂肪-蛋白基质相互作用,但对于“低分子量表面活性剂如何通过调控肌原纤维蛋白的解折叠或聚集行为来影响乳化凝胶形成”这一问题,仍缺乏系统性认知。基于此,该研究提出假设:低分子量表面活性剂与离子强度可能通过交互作用,共同影响肌原纤维蛋白的构象及乳化凝胶的形成过程。

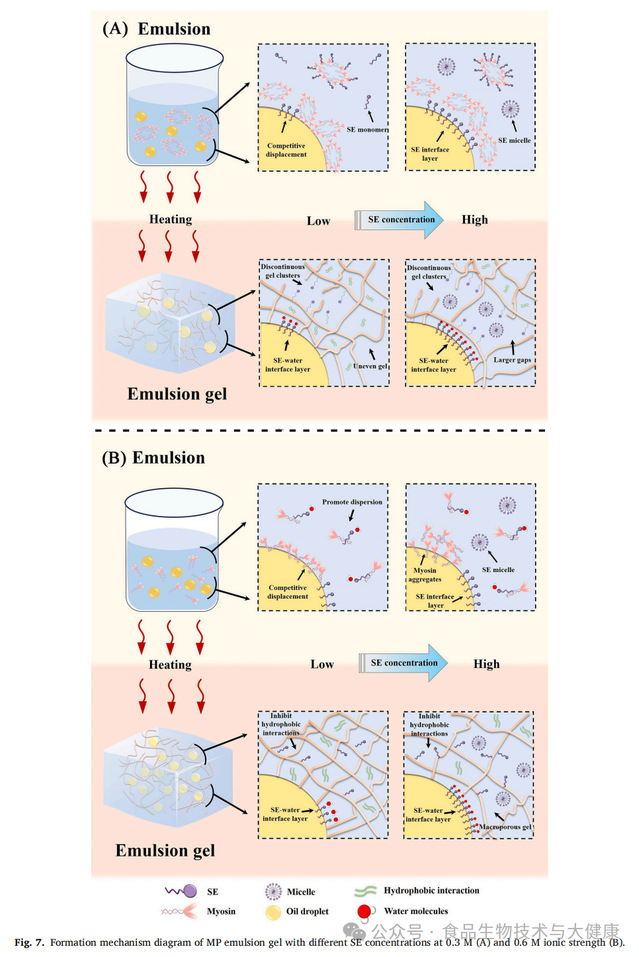

蔗糖酯(SE)是由蔗糖与脂肪酸酯化反应生成的天然低分子量非离子表面活性剂,具有优异的食品安全性与乳化性能。此前的研究发现,将肌原纤维蛋白与蔗糖酯复配使用,可提升肌原纤维蛋白在水相中的分散性及相互作用。因此,结合肌原纤维蛋白的盐依赖性溶解度及蔗糖酯的乳化特性,该研究选取两种具有代表性的离子强度条件(0.3mol/L和0.6mol/L氯化钠)与三个蔗糖酯浓度梯度(0.1mmol/L、1.0mmol/L和10mmol/L),旨在系统性阐明乳化体系与凝胶体系之间“液-固”相变的潜在机制,为乳化肉制品的质地创新提供具有参考价值的理论依据。

研究结论:

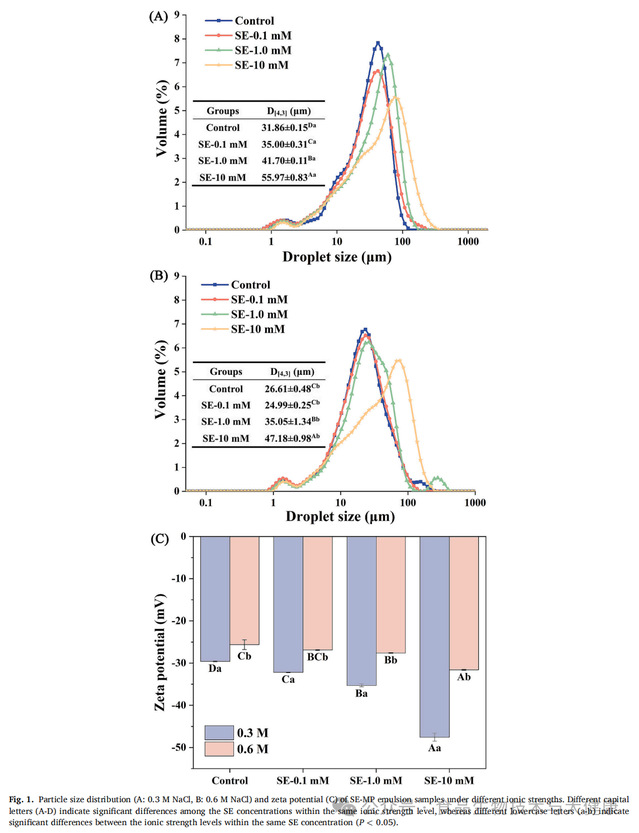

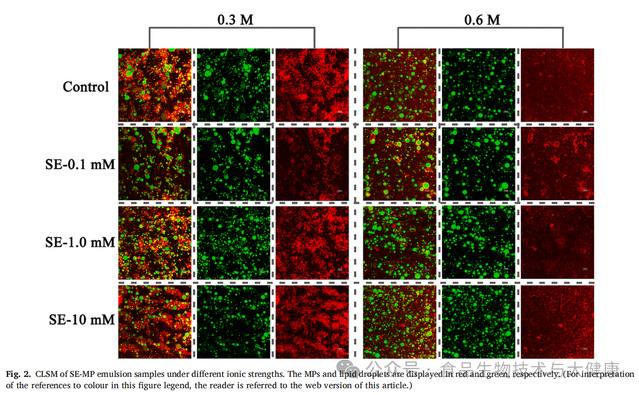

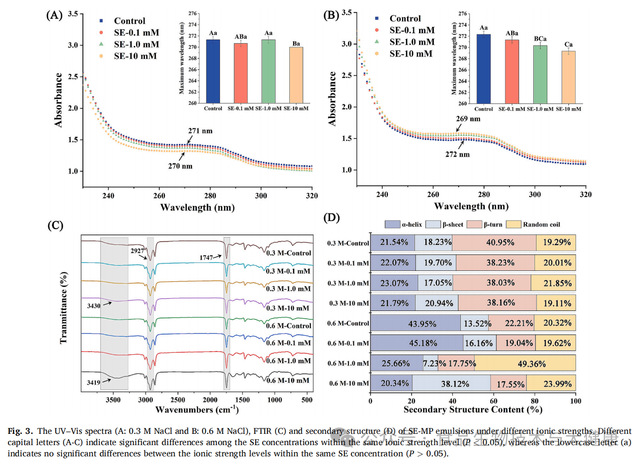

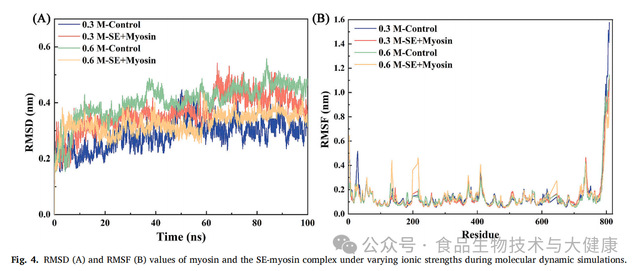

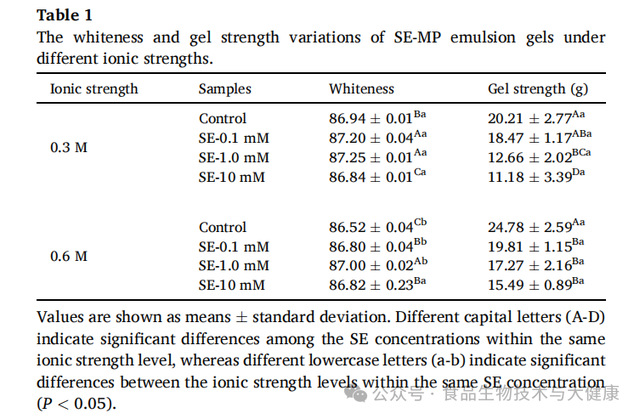

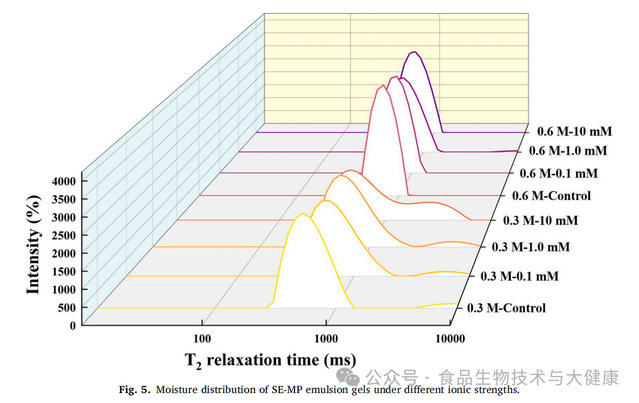

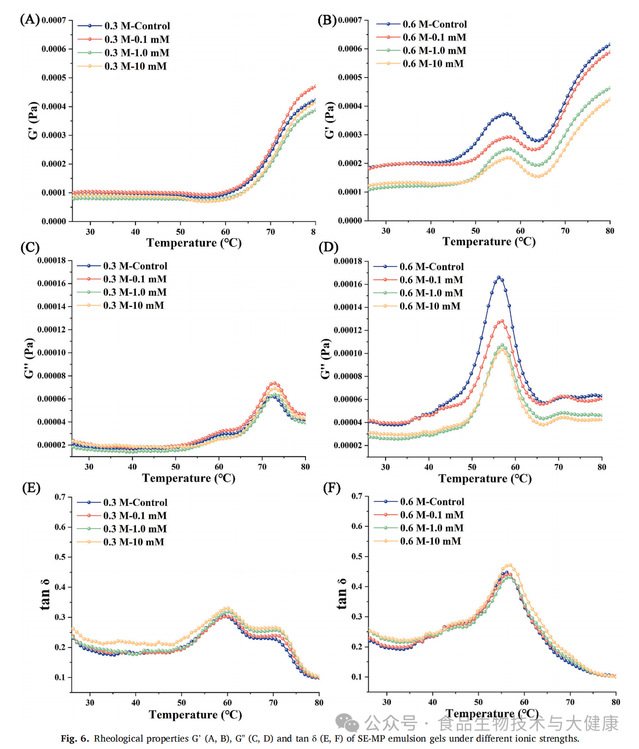

该研究考察了蔗糖酯(浓度分别为0.1、1.0和10 mmol/L)在两种离子强度(0.3mol/L和0.6mol/L)条件下对肌原纤维蛋白乳化凝胶的影响。结果表明:在0.3mol/L离子强度下,随着蔗糖酯浓度升高,乳液液滴粒径增大(从31.86μm增至55.97μm),ζ电位绝对值升高(从29.60mV增至47.57mV);此外,该离子强度下蔗糖酯浓度升高会促进蛋白质折叠,而在0.6mol/L离子强度下则会诱导蛋白质解折叠。具体而言,在0.6mol/L离子强度下,蔗糖酯浓度升高使蛋白质的α-螺旋含量降低(从45%降至20%)。分子动力学模拟结果显示,高离子强度(0.6mol/L)可促进蔗糖酯与肌球蛋白之间形成稳定结合。同时,无论离子强度如何,蔗糖酯浓度升高均会产生以下影响:削弱凝胶强度、增加体系中自由水含量,且在流变学特性上增强粘性主导(即体系更偏向流体特性而非弹性固体特性)。

创新点:

(1)肌原纤维蛋白的分散状态主要取决于离子强度。

(2)蔗糖酯不会导致脂质滴发生显著聚结。

(3)在高离子强度条件下,蔗糖酯会改变肌原纤维蛋白的结构。

(4)蔗糖酯通过屏蔽疏水相互作用形成多孔凝胶结构。

(5)无论在低离子强度还是高离子强度条件下,蔗糖酯均会削弱乳化凝胶的强度。

图文赏析:

川公网安备 51010602000503号

川公网安备 51010602000503号