近日,建筑与土木工程学院郑翰杰博士与清华大学林波荣教授团队、西安建筑科技大学闫增峰教授团队、重庆大学何宝杰教授团队、四川大学孙弘历教授团队、西南石油大学秦国晋教授团队等,在Cell子刊《Cell Reports Physical Science》联合发表题为“Building integrated photovoltaics that move beyondrooftops”的研究论文。该研究通过高精度建模和大数据分析,首次在全国尺度评估了城市建筑表面(包括屋顶和立面)的太阳能利用潜力,为城市能源转型提供了科学依据。郑翰杰博士为共同第一作者,西华大学为共同完成单位。

论文信息概览

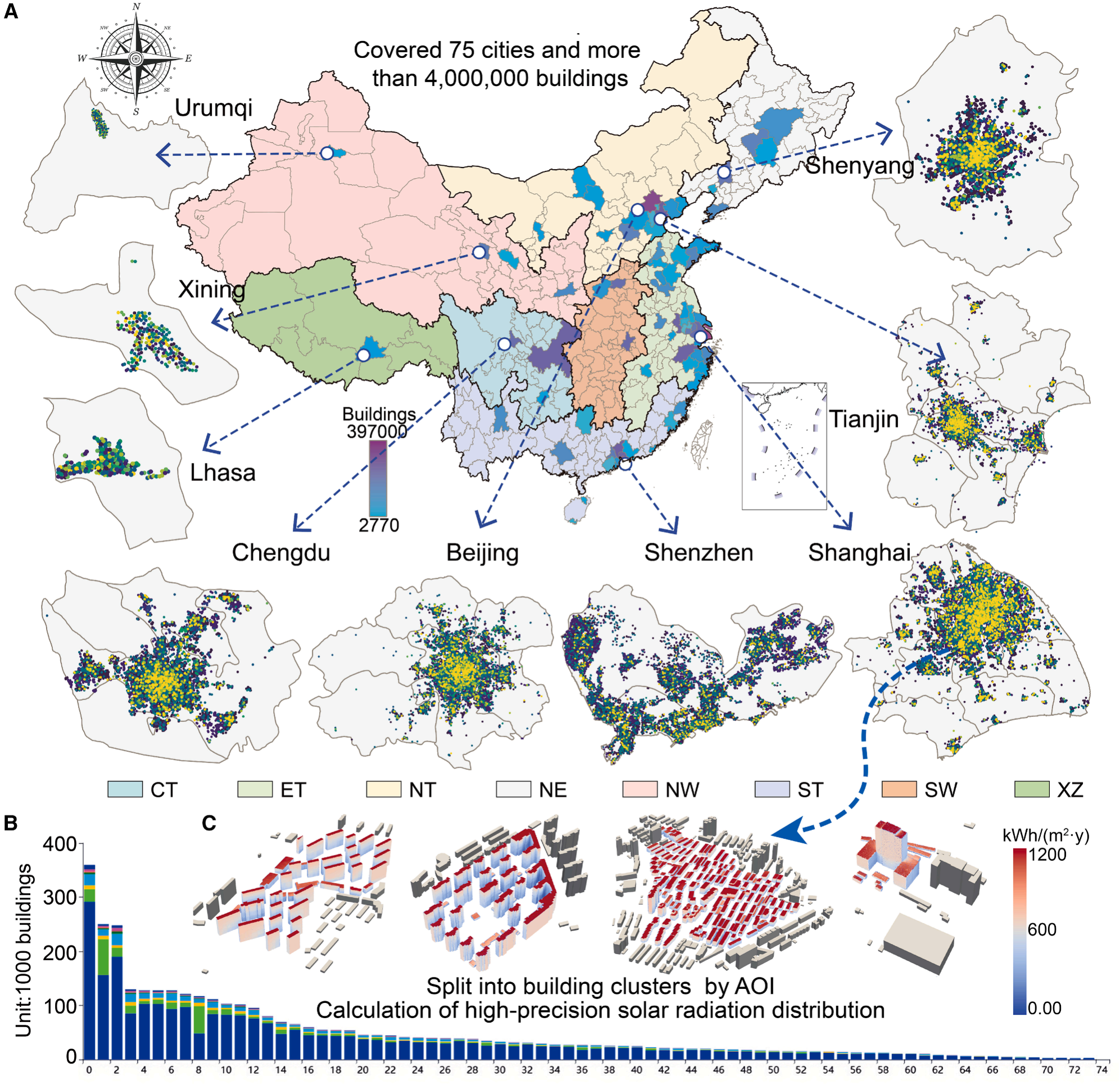

城市可再生能源的利用是实现能源转型和可持续发展的重要途径。本研究通过多源异构数据解析、高精度太阳辐射计算及机器学习技术,提出了一种城市建筑表面高精度且多维度的太阳能利用潜力预测模型。从中国75个主要城市中识别出10.5亿平方米的建筑表面,涵盖了约35%的城市建筑。通过BIPV电力供需情景模拟及模型可解释性分析,识别出不同地区提升能源匹配率的关键影响因素,为国家BIPV政策制定和城市能源规划提供了依据。

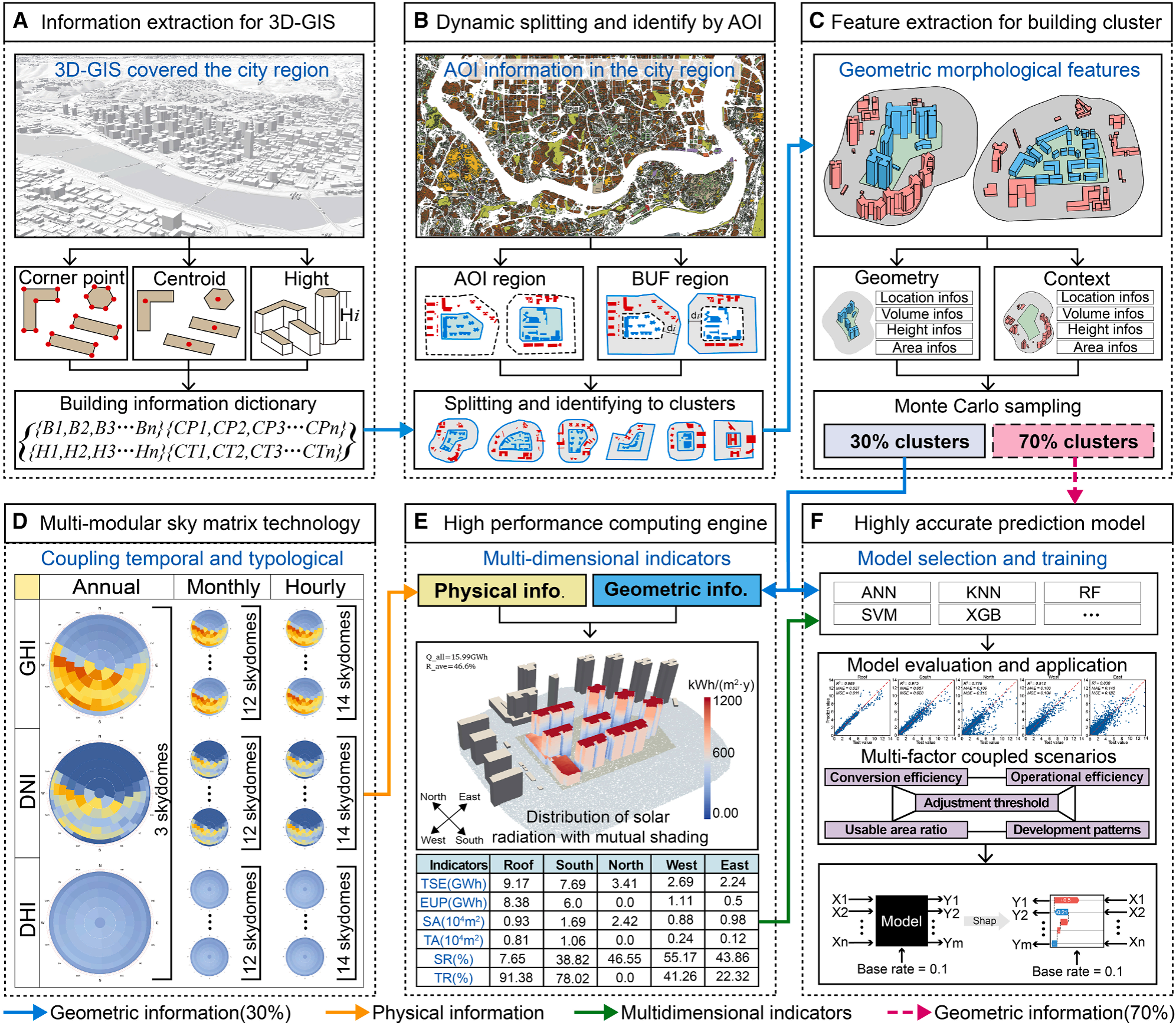

该研究针对城市建筑能源需求激增和温室气体排放问题,开发了一套多模态融合的高精度预测系统。研究团队利用多源异构数据(如3D-GIS和气象数据)、高精度阴影计算和机器学习算法,构建了一个包含六个协同模块的评估框架。该系统能高效处理大规模城市建筑集群的太阳能辐射分布,克服了传统方法在动态阴影模拟上的局限。通过蒙特卡洛采样和极端梯度提升(XGB)模型,研究实现了对10.5亿平方米建筑表面(覆盖中国75个主要城市的400,000个建筑集群)的太阳能潜力预测,预测精度高达R² > 0.925。这一创新方法为城市太阳能资源评估提供了可扩展的工具。

集成多源异构数据与混合方法的多模态模拟框架

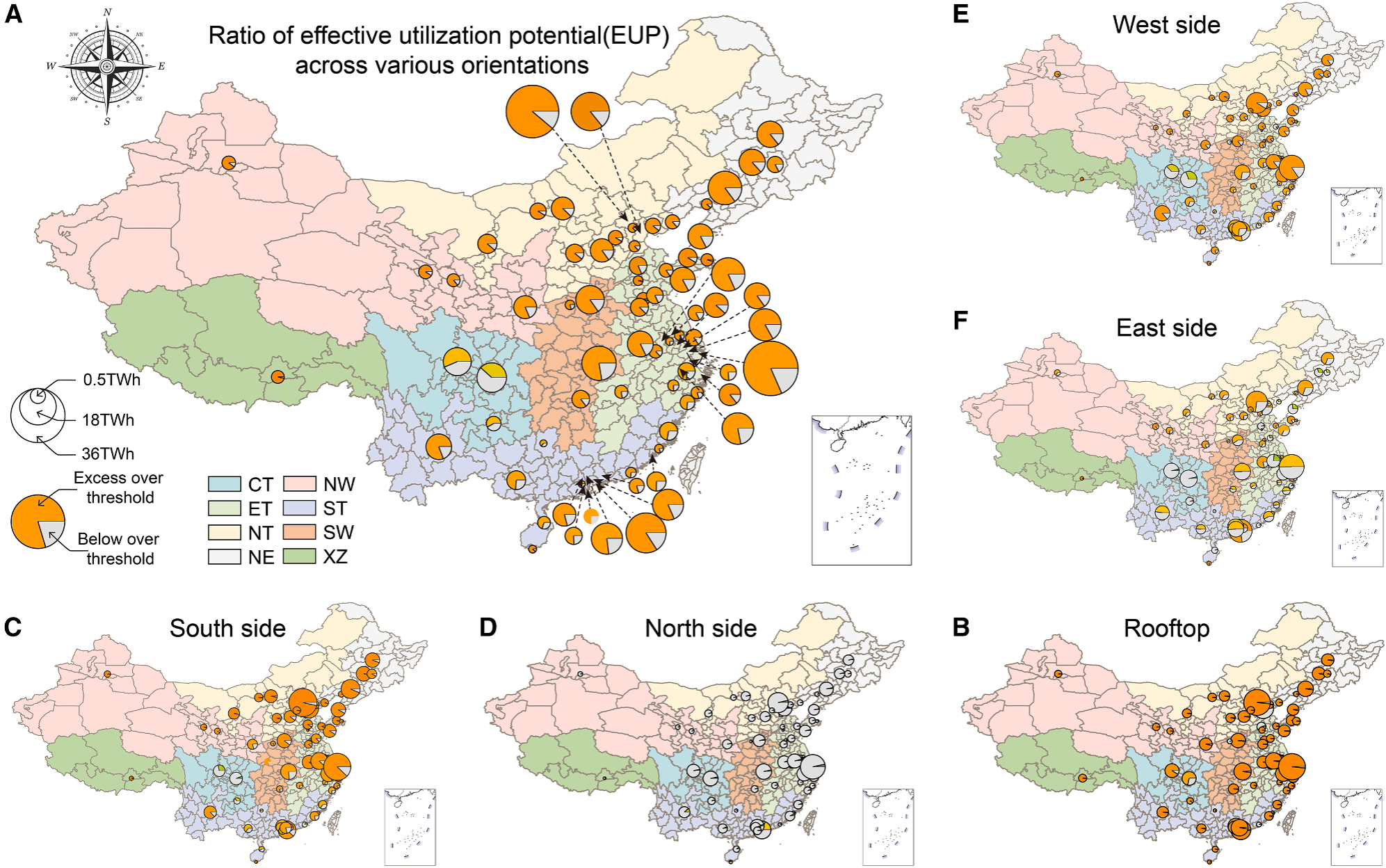

研究发现,城市建筑表面在考虑相互阴影后,总太阳能(TSE)潜力巨大,年捕获量达5.73万亿kWh。其中,屋顶和立面各贡献50%,打破了传统仅关注屋顶的局限。具体而言,屋顶平均阴影比率为2%-10%,而立面阴影比率高达15%-50%,且呈现显著的空间异质性。例如,新兴一线城市郑州的阴影比率(28.22%)超过北京(25.78%)和上海(25.03%),而拉萨的屋顶阴影比率低于2%。研究还量化了有效利用潜力(EUP),显示BIPV系统年发电量可达2780亿kWh,比仅屋顶系统高出1400亿kWh,足以满足3.34亿城市居民的年度电力需求。这一发现凸显了立面光伏在弥补能源供需错配中的关键作用。

不同朝向建筑表面的太阳能有效利用潜力评估

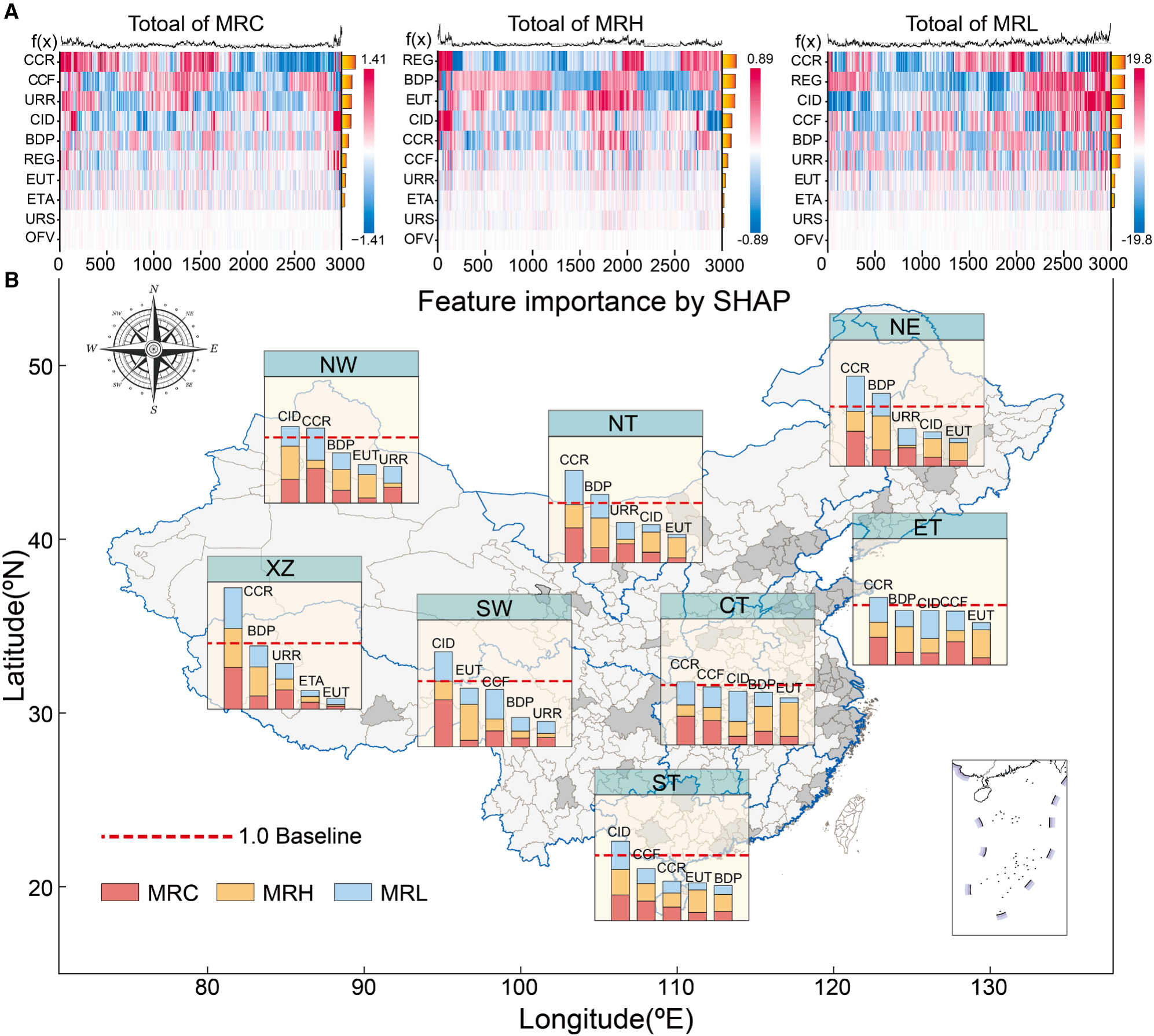

通过多因素耦合情景模拟,研究揭示了影响BIPV能源匹配率的关键驱动因素。机器学习可解释性分析显示,光伏转换效率(如直接辐射CCR和漫辐射CCF)、屋顶可用面积比(URR)和建筑发展模式(BDP)是优化能源匹配的核心变量。区域差异显著:高辐照区应优先提升CCR,而漫辐射主导区(如西南)需侧重CCF改进。此外,立面光伏集成在季节性需求波动大的城市(如北方地区)能显著提升匹配率。研究建议政策制定者推动建筑标准更新,鼓励屋顶和立面协同部署,并实施动态利用阈值(EUT)以适应区域需求。这些发现为国家级BIPV政策和城市能源规划提供了数据支撑。

基于建筑光伏一体化能源供需匹配率的关键影响因素分析

川公网安备 51010602000503号

川公网安备 51010602000503号